ページに広告が含まれる場合があります。

1. はじめに:ASDの私にとって、在宅ワークが「最高の働き方」だった

ズーボ、在宅勤務って聞いたことある?

あるぞ! 家でゴロゴロしながら仕事するやつだろ? オレ向きだな!

ゴロゴロだけじゃダメだけどね… でも実は、ASD(自閉スペクトラム症)の特性がある人にとって、在宅ワークってすごく大きな可能性がある働き方なんだよ。

ほほう? オレにもできるなら、ちょっと興味あるかも…!

【あなたはこんな悩みを持っていませんか?】

✅ 職場のあらゆる音や光、人の動きが気になって、脳が疲弊してしまう

✅ 毎日の通勤ラッシュが、心と体に大きな負担になっている

✅ 「空気を読む」ことや雑談が苦手で、仕事より人間関係に気力を使ってしまう

もし一つでも当てはまるなら、その悩み、あなたのせいではありません。

環境が合っていないだけかもしれません。

この記事では、ASD当事者である私が、在宅ワークで「苦手」が「強み」に変わった体験談を元に、具体的なメリット・デメリット、そして未経験から自分に合った仕事を見つけるステップまで、詳しく解説します。

2. 【体験談】なぜASDに在宅ワークが向いているのか?

在宅ワークは、ASDの特性で悩む私たちにとって、まさに「救い」になり得る働き方なんだ。

おお? でも、オレみたいに集中力がなかったり、すぐ疲れちゃったりするけど、本当に大丈夫なのか…?

大丈夫! 私もそうだったから。でも在宅ワークは、その悩みの原因そのものを「取り除く」手助けをしてくれるんだ。私の体験から、3つの大きなメリットを話すね。

以前の私は、「みんなと同じように仕事ができない」ことで劣等感を抱き、自分を責めてばかりいました。

しかし、在宅ワークという働き方に出会い、「環境さえ合えば、自分は力を発揮できるんだ」という大きな自信を手にすることができました。

メリット1:感覚過敏のストレスから解放される「静かな環境」

あなたは、職場に行くだけでヘトヘトになっていませんか?

かつての私は、まさにそうでした。

特に私の場合は聴覚過敏が強く、駅のホームで鳴り響く案内音声や電車の轟音だけで、会社に着く頃にはもうぐったり。

オフィスに入れば、鳴り続ける電話、話し声、キーボードの音…あらゆる刺激に脳のリソースが奪われ、集中力はどんどん削られていきました。

在宅ワークは、この「感覚のストレス」から私を解放してくれました。

今は静かなコワーキングスペースで、周りに気になる物や音の一切ない環境で作業をしています。ノイズキャンセリングイヤホンを使えば、完全に自分の世界に入ることもできます。

不要な刺激がないだけで、仕事だけに集中できる。

これは、ASDの特性がある私たちにとって、計り知れないアドバンテージです。

実際の私の仕事環境。 コワーキングスペースは静かに作業できるのでお勧めです。

メリット2:「過集中」を武器に変える「没頭できる時間」

あなたは、職場でミスが続き、「自分はなんてダメなんだろう」と落ち込んでいませんか?

かつての私は、注意が散漫になることでミスを連発し、「みんなと同じようにできない」と自分を責めていました。

しかし、静かな環境を手に入れて初めて「仕事に没頭する」という「過集中」のスイッチが入る感覚を知ったのです。

それは、今までかかっていた脳のフィルターが外れ、頭の中の霧が晴れていくような感覚でした。

落ち着いて一つの仕事に集中できる「シングルタスク」の状態を保てるので、「今、何をすべきか」が明確になり、パニックになることもありません。

その結果、仕事の質もスピードも明らかに向上しました。

そして何より嬉しかったのは、「自分はダメだ」という劣等感が、「私にもできる」という確かな自信に変わったことです。

メリッ3:心と体を守れる「自分だけのペース」

あなたは、体調や気分の波に逆らって、無理をしていませんか?

会社員時代は、体調や集中力に波があっても、決まった時間に働き続けるしかありませんでした。

体調不良でも無理して出勤し、さらに悪化させてしまう…そんな悪循環の毎日でした。

在宅ワークでは、「自分の体調を最優先する」という当たり前の権利を取り戻すことができます。

「今日は調子が悪いから、しっかり休んで午後から頑張ろう」

そんな風に、自分でペースを調整できる安心感は、何にも代えがたいものです。

無理をしなくなったことで、大きく体調を崩すこと自体がなくなりました。

仕事と生活のバランスが整い、心に余裕が生まれたことを日々実感しています。

このように、在宅ワークは単に場所を選ばない働き方ではなく、ASDの特性を持つ私たちが、心身ともに健康で、自分らしく能力を発揮するための「最適な選択肢」なのです。

3. 注意!在宅ワークのデメリットとASDの私が乗り越えた「壁」

よーし、在宅ワーク、いいことずくめだな! オレも明日からやるぞ!

ちょっと待って、ズーボ! 在宅ワークはメリットも多いけど、ASDの特性ゆえにぶつかりやすい壁もあるんだ。でも安心して。ちゃんと対策すれば、乗り越えられるから!

むむ…? デメリット、だと…? 一人でいると、ついサボっちゃったりしないのか?

いい質問だね。まさにそこが最初の壁なんだ。私の実体験から、2つの大きな壁と、その乗り越え方を教えるね。

在宅ワークは素晴らしい働き方ですが、もちろん楽園ではありません。

私自身、始めた頃はいくつかの壁にぶつかりました。

しかし、一つ一つ工夫することで、その壁を乗り越えることができました。

壁1:際限なく続く「自分」との闘い(自己管理の難しさ)

在宅ワークは、良くも悪くも「自由」です。

オフィスのように周りの目がないため、ついダラダラしてしまったり、逆に仕事の終わりが見えずに働きすぎてしまったり…。この「自己管理」が最初の大きな壁でした。

しかし、試行錯誤の末に編み出した、私なりの具体的な対策がこちらです。

対策A:タスク管理は「Slack」で機械的にこなす

「あれもこれも」と考えると、頭が混乱して何も手につかなくなります。そこで私は、Slackのリスト機能を使って、全ての仕事を「見える化」しました。

-

管理項目: タスク名、ステータス(未着手・進行中など)、優先度、締切日

-

運用ルール: 優先度の高い順に上から並べ、とにかく一番上のタスクから一つずつ片付ける。

こうすることで、「次に何をすべきか」で悩むことがなくなり、シングルタスクに集中できるようになりました。

仕事で実際に使っているタスクリスト

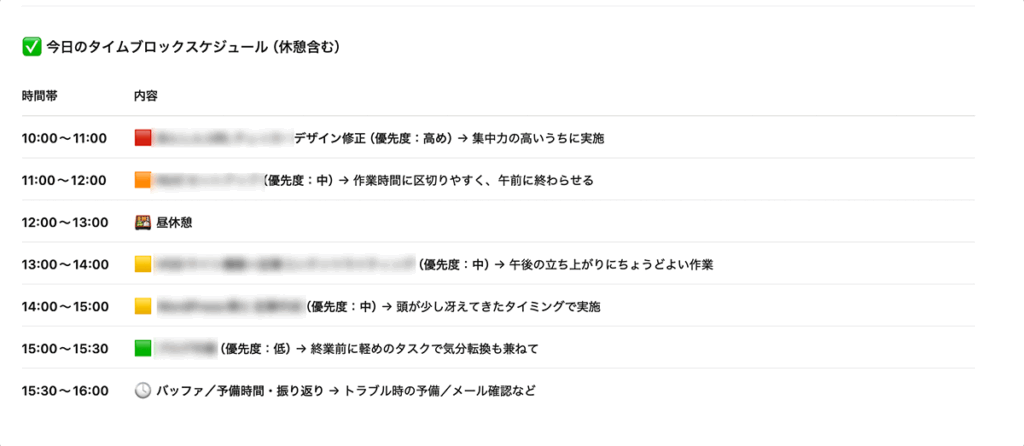

対策B:スケジュール管理は「ChatGPT」に丸投げする

「今日は何から始めよう…」と考えているうちに、時間が過ぎてしまう。そんな時は、いっそChatGPTに頼ってしまいましょう。

私は毎朝、ChatGPTに「今日のタスクリスト(優先順位」を渡し、「勤務時間に合わせて時間割を作って」と依頼します。

すると、優先順位を考慮した完璧なスケジュールを提案してくれるのです。

AIが作った客観的なスケジュールの方が、自分の感情に左右されず、素直に従いやすいから不思議です。

【過集中への注意!】

集中しすぎるあまり、休憩を忘れてしまうことも。私は「1時間に1回はトイレに行く」「飲み物を取りに行く」など、強制的に席を立つ用事を作ることで、意識的に休憩を挟むようにしています。

壁2:見えない相手との静かな闘い(コミュニケーションの壁)

オフィスなら気軽にできる「ちょっとした質問」も、在宅ワークでは文章でのやり取りが基本になります。これは、ASDの特性を持つ私にとって、大きな壁でした。

- 「こんな初歩的なことを聞いて、相手の時間を奪ってはいけないのでは…」

- 「文章の裏を読考えすぎて、どう返信すればいいか分からない…」

- 「完璧な文章にしなきゃ、と推敲しているうちに時間が経ってしまう…」

私も初めの頃は、すぐに誰かに確認できず、一人で不安を抱え込んでいました。

しかし、これも工夫次第で乗り越えられます。

対策:質問する前に「ChatGPT」を最強の壁打ち相手にする

今、私の隣には「ChatGPT」という、24時間365日いつでも質問に答えてくれる最高の相棒がいます。

まず、わからないことは何でもChatGPTに聞く。これだけで、大半の問題は解決します。

人に聞くのは、「AIに聞いても分からなかった、本当に重要なことだけ」にするのです。

このワンクッションを置くだけで、「こんなことを聞いていいのかな?」というためらいがなくなり、質問の心理的ハードルがぐっと下がりました。

それでも人に聞く必要がある時は、「お手すきの際に、ご教示いただけますと幸いです」のように、相手の都合を気遣う一言を添えるようにしています。

返信を急かさず、どっしりと構えている方が、心も楽になります。

これらのデメリットは、裏を返せば「自己管理能力」や「的確なコミュニケーション能力」を育てる絶好の機会でもあります。便利なツールを味方につけて、少しずつ自分なりのやり方を見つけていきましょう。

4. ASDの特性を「強み」に変える!おすすめ在宅ワーク5選

在宅ワークの良さは分かったけど、結局オレにはどんな仕事ができるんだ…?

いい質問だね! ここからは、ASDの特性を「弱み」ではなく「強み」として活かせる在宅ワークを5つ、具体的な始め方と一緒に紹介していくよ。

おおっ! オレにもできる仕事、あるかなあ…!

きっと見つかるはず! 大切なのは「自分の特性と仕事内容がマッチするか」を考えること。ぜひ、自分に合いそうなものを探してみてね。

【探求心が武器になる人向け】Webライター

どんな仕事?

Webサイトに掲載される記事を執筆する仕事です。企業のブログ記事や、商品の紹介文など、様々なジャンルがあります。

なぜ向いている?

私自身もブログを書いていますが、好きなことであればとことん追求できる「探求心」や、一度集中すると深く潜れる「過集中」は、ASDの私たちにとって大きな武器になります。

誰よりもその分野に詳しくなれるため、読者にとって価値の高い、有益な記事を提供できるのです。

始め方&探し方

-

実績作りから始めよう まずは「クラウドワークス」や「ランサーズ」で、未経験者でも受注できる簡単な案件を探してみましょう。「利益は考えず、評価と実績を作る」と割り切るのが成功のコツです。

-

ポートフォリオを用意しよう 自分の実力を示すために、ブログや「note」で自分の記事を発信しましょう。それがあなたの名刺代わりになります。

【コツコツ作業が得意な人向け】データ入力

どんな仕事?

紙の資料や音声データなどを、決められたフォーマットに沿ってPCで入力していく仕事です。正確さが求められます。

なぜ向いている?

創造性を求められるのが苦手で、「決められたルール通りに、同じ作業を繰り返す方が安心する」というASDの特性を持つ方には、まさに天職です。文字や数字を正確にコツコツと入力していく作業は、高い集中力とルールの遵守という強みを存分に活かすことができます。

始め方&探し方

まずは「自分に向いているか」を知ることが大切です。

「就労移行支援事業所」などでは、職業訓練の一環としてデータ入力作業を体験できる場合があります。

仕事は「クラウドワークス」などで探すのが一般的です。

【論理的思考が好きな人向け】プログラマー

どんな仕事?

コンピューターを動かすための言語(コード)を書き、Webサイトやアプリなどのシステムを作る仕事です。

なぜ向いている?

プログラミングは、「ルール(言語)に基づいて、論理的にシステムを組み立てる」仕事です。物事を筋道立てて考えるASDの「論理的思考力」や、深く没頭できる「過集中」をうまく活用すれば、質の高いサービスを生み出すことができます。

始め方&探し方

-

適性をチェックしよう まずは「Progate(プロゲート)」などの学習サイトで、プログラミングがどんなものか触れてみましょう。

-

本格的に学ぼう 「楽しい!」と感じたら、プログラミングスクールや「就労移行支援事業所」で専門スキルを学ぶのがおすすめです。もしコードが苦手だと感じたら、「Webデザイナー」という道もあります。

【こだわりが強みな人向け】動画編集

どんな仕事?

撮影された映像素材を、カットしたり、テロップや効果音を入れたりして、一本の動画に仕上げる仕事です。

なぜ向いている?

地道なカット作業やテロップ入力を黙々とこなす作業は「過集中」を活かせます。

また、ASDの「こだわり」の強さは、エフェクトや音響でクオリティの高い作品を追求する上で、大きな強みとなります。

始め方&探し方

- 独学で試してみよう まずはYouTubeにたくさんある解説動画を見ながら、無料のソフトで試してみるのがおすすめです。

- 実務スキルを身につけよう 本格的に学ぶなら、「Adobe Premiere Pro」のようなプロ仕様のソフトを、スクールや就労移行支援で学ぶと、実務で直接活かせる技術が身につきます。仕事は「クラウドワークス」や「ココナラ

」などで探せます。

」などで探せます。

【安定を求める人向け】事務(障害者雇用枠)

どんな仕事?

データ管理、書類作成、メール対応など、企業の運営を支える事務作業を在宅で行います。

なぜ向いている?

フリーランス的な働き方とは違い、毎月決まったお給料がもらえる「安定性」が最大のメリットです。

障害者雇用枠の場合、自分のASDの特性を会社に伝えて「合理的配慮」を受けやすいため、心身ともに安定して働きやすい環境が見つかる可能性があります。

始め方&探し方

コミュニケーションや自己管理に不安があるけれど、在宅で働きたいという方にとって、心強い選択肢の一つとなるでしょう。具体的な探し方は、次の章で詳しく解説します。

5. 在宅ワークで成功するための超具体的な3つのコツ

よし! やってみたい仕事のイメージは湧いてきたぞ! で…、何から準備すればいいんだ?

いいところに気がついたね、ズーボ。ただ闇雲に始めても、うまくいかないことが多いんだ。ここからは、私が実際に試して効果があった「成功のための3つのコツ」を伝授するよ!

コツ1:環境構築 ― 感覚刺激を遮断し「集中できる聖域」を作る

在宅ワークの成功は、集中できる環境を構築できるかにかかっています。

私の場合、自宅にはテレビやベッドなど誘惑が多く、興味が移りやすい特性もあって、どうしても集中できませんでした。そこで重要になるのが、「ノイズ(余計な情報)を減らす」という考え方です。

そのために私はコワーキングスペースを利用していますが、選ぶ基準は料金よりも「静けさ」や「集中できる雰囲気」を最優先しています。

自分にとっての「集中できる聖域」を確保することが、何よりの投資になるからです。

コツ2:自己管理術 ― 自分を上手に乗りこなす「技術」

自由な働き方だからこそ、自分を上手にコントロールする技術が求められます。

●タスクと時間は「ツール」に管理させる

以前お話しした通り、私はSlackでタスクを、ChatGPTで時間割を管理しています。自分の意志の力だけに頼らず、便利なツールに「管理」を任せてしまうのが、うまくやるコツです。

●「やる気」が出ない日の対処法を知っておく

とはいえ、どうしても気分が乗らない日はあります。そんな時は、無理に頑張ろうとしません。

-

気分転換する: いつもと違うカフェで仕事をしたり、散歩やストレッチをしたりして、心と体をリフレッシュさせます。

-

「省エネモード」で乗り切る: 本当に調子が悪い日は、「スマホの省エネモード」のように、感情を入れず淡々とタスクをこなすことに集中。定時になったらスパッと切り上げます。

完璧を目指さない「割り切り」も、長く続けるためには大切な技術です。

コツ3:仕事の探し方 ― 自分に合った「ルート」の見つけ方

いざ仕事を探そうにも、選択肢が多くて迷ってしまいますよね。大切なのは、今の自分の状況に合った「探し方」のルートを選ぶことです。

●ルートA:自分のペースで探したいなら「求人サイト」

すぐにでも就職活動を始めたい、自分のペースで探したいという方は、求人サイトを活用しましょう。障害者雇用に特化したサイトもたくさんあります。

障害者向け求人サイト例:

- アットジーピー【atGP】(業界最大手、求人数No.1クラス)

- dodaチャレンジ (転職のプロdodaの特例子会社)

- bab navi (IT・Web系の求人に強い)

- リコモス (首都圏の求人や新卒に強い) など

公的機関: ハローワークの障害者求人窓口

●ルートB:相談しながら進めたいなら「就労移行支援」

「何から始めればいいか分からない」「スキルや経験に自信がない」という方は、就労移行支援事業所を頼るのがおすすめです。

専門のスタッフが、職業訓練から就職活動、そして就職後の定着まで、マンツーマンでサポートしてくれます。一人で抱え込まずに済むので、就活を進める上で、非常に心強いサポーターになってくれます。

就労移行支援事業所例:

- 【LITALICOワークス】 (業界No.1の拠点数と就職実績)

- パーソルチャレンジ・ミラトレ(転職のプロdodaと連携した求人紹介)

- 【atGPジョブトレ 発達障害コース】(大人の発達障害に特化した専門プログラム)

- ココルポート(定着率90%超の手厚い個別サポート)

- 【atGPジョブトレIT・Web】(未経験からWeb専門職を目指す特化型プログラム) など

【一番大事なこと】 就労移行支援は、事業所によって雰囲気やプログラムが大きく異なります。「自分に合った事業所を見つける」ことが何よりも重要です。少しでも気になったら、まずは見学や体験に行ってみることを強くおすすめします。

6. まとめ:あなただけの「働き方」を見つける旅へ

うーん…在宅ワークって、ただ家でゴロゴロするだけじゃなかったんだな。でも、オレにもできることがたくさんありそうで、なんだかワクワクしてきたぞ!

その気持ちが一番大事だよ、ズーボ! そう、在宅ワークは楽園じゃない。でも、工夫次第で、私たちにとって最高の働き場所になり得るんだ。

これまで、私の実体験を元に、在宅ワークのリアルなメリット・デメリットから、具体的な仕事内容、そして成功へのコツまでお話ししてきました。

最後に、この記事で最も伝えたかった大切なことを、もう一度おさらいします。

✅ ASDの特性は、環境を選べば「最強の武器」になる

騒がしいオフィスでは発揮できなくても、静かな環境なら「過集中」や「探求心」は誰にも負けない武器になります。あなたの特性は、場所さえ選べば、かけがえのない強みです。

✅ 完璧じゃなくていい。便利なツールと「割り切り」が味方になる

自己管理やコミュニケーションは、ChatGPTのような便利なツールに頼ってしまいましょう。そして、調子が悪い日は「省エネモード」でOK。完璧を目指さないことが、長く続ける秘訣です。

✅ 一人で抱え込まない。あなたには「サポーター」がいる

仕事探しも、働き方の悩みも、一人で解決する必要はありません。クラウドソーシングサイトがあり、ハローワークがあり、そして何より、あなたに寄り添ってくれる就労移行支援事業所という心強い味方がいます。

大切なのは、全部を一度にやろうとしないこと。まずは、この記事の中で一番気になったことを、一つだけ試してみて。

よし! まずはProgateでプログラミングを触ってみるぞ! ダメだったら、次はデータ入力の体験だ!

更新履歴

第1稿投稿 2025年3月19日 15時00分(記事コンテンツアップ)

第2稿更新 2025年7月8日 9時00分(構成を全面的に見直し、体験談を元に「デメリットと対策」「具体的な仕事内容」「成功のコツ」を大幅に加筆修正)

第3稿更新 2025年7月16日 11時00分(メインターゲットを「ASD当事者」の方へ変更し、タイトルや各章の表現を、より当事者の視点に寄り添う形に全面的にカスタマイズ)

コメント